研究室の紹介

研究室概要

私たち人間をはじめとする多くの生物は、様々な化合物(分子)が集まってかたちづくられ、多彩な機能を発揮しています。高分子・バイオ化学研究室<機能性バイオ分子>グループでは、生物がつくりだすバイオ分子のユニークな特性を素材開発やモノづくり技術に活かすための研究を行っています。化学やバイオテクノロジーの原理を駆使してバイオ分子の機能を高めるためのアイデアを出し、実験で検証しながら「資源の有効利用」、「省エネルギー」、「低環境負荷(環境にやさしい)」、「持続可能な食と健康」を実現する機能性素材や物質生産技術の開発を目指しています。

2024年度研究室メンバー(2024.4.)

研究室の横顔

・一人ひとりが独立した研究テーマに取り組みます。

卒業研究では、原則、ひとり1テーマずつ独立した研究テーマに取り組みます。研究を進める力になるのは、個々人の好奇心、探究心、コツコツやりとげる計画性、研究室仲間との討論と対話です。積極的に手を動かし(実験し)、話し(討論・意見交換し)、考える(アイデアを出す)ことで、大学生活の集大成となる専門的な知識とスキルが身につきます。化学やバイオテクノロジーの手法を使って世の中の役に立つことをやってみたい、今までにない面白い素材や現象に触れてみたいという学生を歓迎します。

・専門的な機器・装置類を駆使して新しい現象にせまります。

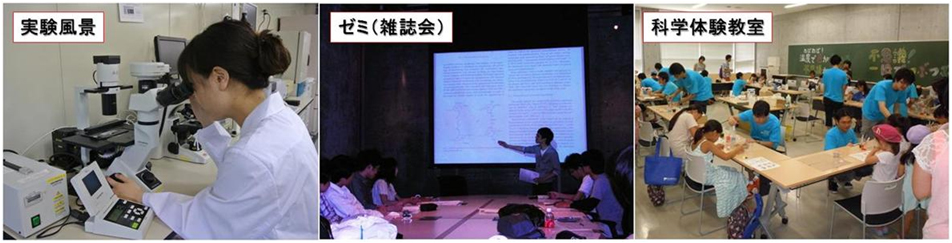

研究室では、授業や実習とは一味違う専門的な機器や装置を使用して、実験サンプルの作製、分析やデータ解析を行います。本研究室では主に以下のような機器類を使用して研究を進めています。また、東京都市大学ナノ科学技術学際研究センターの共同利用機器や他研究機関の実験装置も必要に応じて使用しています。

(使用機器の例)紫外可視分光光度計/分光蛍光光度計/フーリエ変換赤外分光光度計/高速液体クロマトグラフ/ガスクロマトグラフ/マルチチャンネル分光器付実体顕微鏡/超音波分散機/マイクロチャネル乳化装置/レーザー回折式粒度分布測定装置/ゼータ電位計/示差走査熱量分析計/自動接触角計・界面張力計/ロータリーエバポレーター/凍結乾燥機/共焦点レーザー顕微鏡/生物顕微鏡/位相差・蛍光倒立顕微鏡/偏光顕微鏡/デジタルマイクロスコープ/カールフィッシャー水分計/卓上引張圧縮試験機/回転粘度計/音叉振動式粘度計/遠心分離機/ヒト胃消化シミュレーター/3Dフードプリンター/超純水製造装置ほか

・最新の理論や実験手法を学び、研究課題のブレークスルーにつなげます。

毎週行われる研究室ゼミでは、研究テーマに関連した英語論文の内容を紹介し討論する「雑誌会」と、卒業研究の進捗状況を持ち寄って討論する「研究検討会」を行っています。最新の研究手法や実験データについて教員や先輩、同級生との議論を重ねることで問題解決へのヒントが生まれ、研究開発の指針が得られます。

・他大学・研究機関・民間企業や他研究室との接点があります。

他大学・研究機関・企業との共同研究を実施しています。国や各種団体からの助成を受けて展開しているテーマもあります。日々の研究以外にも、本学や各自治体および学校等が主催する科学体験教室、学内外の他研究室との合同ゼミ、他大学や企業の研究室見学、研究室対抗野球大会など、様々なイベントがあります。

主な年間行事

| 4月 | 新年度キックオフミーティング、卒業研究開始 |

|---|---|

| 7月 | 第1回中間報告会 |

| 8月 | 卒業研究中間発表会 |

| 9月 | 3年生仮配属 |

| 10月 | 仮配属生顔合わせ |

| 12月 | 第2回中間報告会 |

| 1月 | 卒論検討会 |

| 2月 | 卒業研究発表会 |

| 3月 | 卒業論文提出、卒業式 |

| 不定期 | 各種学会参加、他大学・他研究室との合同ゼミ、大学・自治体・学校主催の科学体験教室、研究室対抗野球大会 など |

メンバー紹介

教員 黒岩崇

修士2年 小田島美弥 玉井千晶

修士1年 石田力哉 早部楓美奈 山元織佳

学部4年 安藤瑠也 浅野琉人 岡部翔真 加藤愛梨 亀岡彩夏 川野結衣 堀ひかり 渡部嵩士 渡邉舞柚